「男性の育休取得」を取得しようと考えている夫が増えています。

私の周りでも子供の出産に伴う育児休暇を取得を検討する男性も増えてきました。

国の制度としても、男性の育休取得に対して意欲的であり、令和4年10月1日から「産後パパ育休」という制度も実施されます。

それでもまだまだ、男性の育休取得率は多くはありません。

前例も少ないので、いつ取ったらいいのか、どのくらいの期間(日数)取るのが普通なのかもわからない方が多いでしょう。

ここではそんな、男性の育休についてのお話をしていきたいと思います。

2023年3月に岸田内閣より、「こども未来戦略会議」が発表されています。

男性の育児休業を取得しやくする内容も盛り込まれています。

本記事でも解説していますので、ぜひ参考にして下さい。

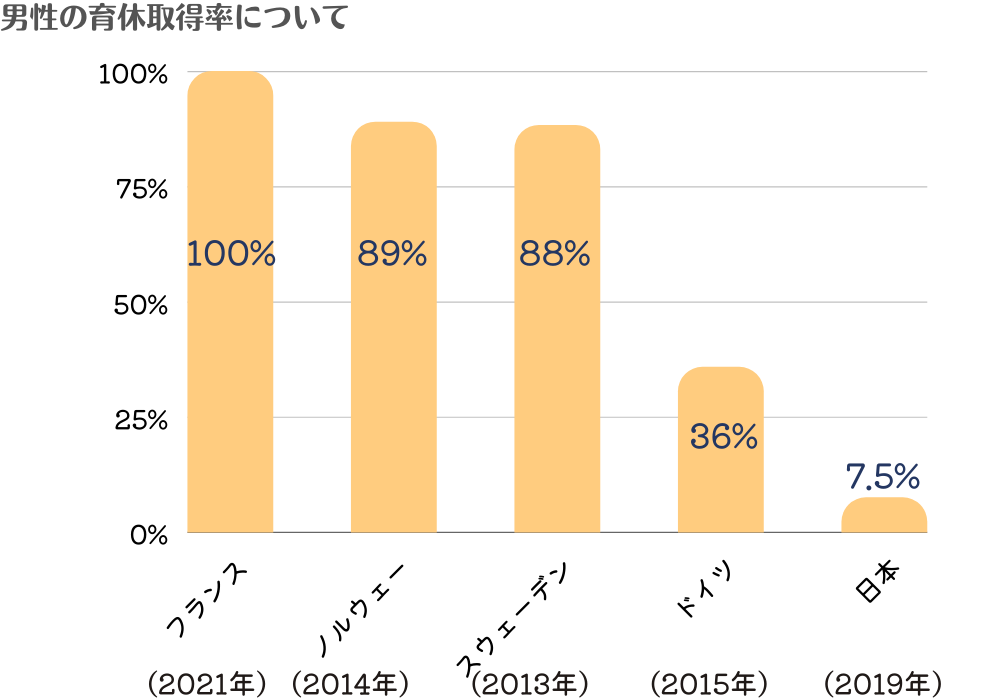

男性の育休取得率は1割以下…90%以上の男性が育休を取っていない

2019年の育休取得割合は女性83.0%、男性7.48%だといわれています。なんと、育児休暇を取得している男性は、1割未満しかいません。

しかし、周りを見てもそうですよね?男性から「子供が生まれる」と言う話しは聞くものの、それに合わせて育休を取る男性は中々いません。出産日に合わせて有休を取る方はいますが、そのまま育休を取得する方は少ないでしょう。

確かに子供のお世話は母親が主体。男性は昇進が、職場人の目が、今までの実績が……。

などと考えると、なかなか育休を取りにくい環境なのかもしれません。

それでも育休は「国の定めた制度」と考えを変えていき、取得者はどんどん増えています。

決して「男性の育休は後ろめたいもの」ではありません。

海外の男性育休取得率について

男性の育休取得率は、国によって大きな差があります。

ヨーロッパ各国では積極的な男性の育休制度を導入しているため、取得率が非常に高い値を示しています。

また、フランスに至っては、2021年7月から男性の育休取得は義務化されています。

この流れを見ると、今後の日本においても男性の育休取得を応援するような動きは継続的に行われる事が想定されます。

参考文献:

国際比較から見る日本の育児休業制度の特徴と課題

JETRO:2021年7月から出産時の父親休暇日数が現行の2倍の28日に

【2023年最新】男性の育児休業取得への動き「こども未来戦略会議」

岸田内閣では、今までとは異なる異次元の少子化対策のたたき台が発表され、少子化支援対策として、「男性の育児休暇取得に対する抜本的な変化」を試作の一つとして掲げています。

これらが実現されると、より働く男性にとって育児休業を取得することが当たり前になる日も近いのかもしれません。

具体的な施策内容について(2023年3月時点)

- 児童手当について

所得制限の撤廃

支給対象を18歳以下までに引き上げ - 保育サービスの拡充

保育所に空きがある場合、親が働いていなくても利用可能に - 出産後一定期間、男女ともに育児休業を取得

休業前の手取り収入の10割を給付

6月の骨太の方針を決定までに財源などについて議論を進めていくそうです。

男性が育休を取得できる期間や日数について

育休とは、原則的に子供が1歳になるまで取得することができます。

男女差はなく、男性でも女性でも同じように子供が1歳の誕生日を迎える日まで取得可能です。

ちなみに、男性が育休を取得できるのは妻の出産予定日以降。

「以降」となっているので出産日に取得をしても良いし、入院後でも構いません。

妻は産前休暇という制度があり出産に備えて早めに休暇を取ることができますが、夫にその制度はありません。そのため、いつ生まれてくるかわらかない子供に備えて、いつでも休暇を取れる準備を整える必要があります。

計画分娩や帝王切開の場合は出産日が決まっていますが、それ以外の場合はいつ生まれるかわかりませんよね。そのため、事前に育休申請をしつつ、出産日に合わせて育休の開始日を変更しなければいけないんです。

夫が育休を取得するベストタイミングは?

男性が育休を取るタイミングで多いのは「産後すぐ」です。

奥さんの出産に合わせて育休を取り、入院期間、産褥期、それ以降も一緒に自宅で子育てをすることができます。

産後の身体は交通事故にあった後くらいズタボロ状態!とも言われています。

そんな状態で不眠不休で育児をして、さらに家事までとなったら大変ですよね?

そんなときに必要なのが父親の手です。2人で育児をすれば夜泣きの対応もできるし、家事だってできます。

「男性ができない育児は授乳のみ」とも言われています。

寝かしつけだって、ミルクだって、おむつ代えも沐浴も、全部男性だってできること。

母親と同じくらいの育児レベルを身に着けるには今しかない!新生児期をたっぷりと堪能できるのが育休の最大のメリット。

約1か月の新生児期って本当にあっという間に過ぎ去ってしまうんです。

妻の負担を軽減ができ、新生児をたっぷりと堪能できる産後すぐの育休取得は大きなメリットがあります。

さまざまな育休制度・パパ・ママ育休プラスやパパ休暇とは?

近年、育休に関する新しい制度がどんどんできています。特に夫の育休取得を促す制度が注目されているんです。

ここではそんな男性育休に関するパパ・ママ育休プラスとパパ休暇についてお話していきます。

パパ・ママ育休プラスとは?

育休は基本的には子供が1歳になる日まで取得することができます。

しかしパパ・ママ育休プラスを使えば最大1歳2か月まで育休の取得が可能です。

男性・女性、それぞれ育休取得できる期限は1年間。

しかし、それぞれがズレて育休を取得することで、期間を延ばせるんです。たとえば妻が産後すぐから1年間育休取得、夫は生後2か月から1歳2か月になるまで最大育休の取得をすることができます。

少しでも長く子供と一緒にいたい人にとっては嬉しい制度ですよね?

ちなみに、保育園に入園できない場合は最大で1歳6か月まで育休を延長することも可能です。

待機児童が厳しい地域だと、1歳入園が難しい場合も多いでしょう。

その辺も考慮したうえで、うまく制度を使っていきましょう。

パパ休暇とは?

パパ休暇とは、簡単に言うと「期間を開けて2度育休取得できる制度」のことです。

基本的に、育休は1度のみです。育休を取って職場復帰をしたら、再度育休に戻ることはできません。

しかしパパ休暇は、妻の産後8週間以内に夫が育児休業を取得した場合、最後育休の取得をすることができるんです。

簡単に言うと、子供が生まれて生後2か月になるまで育休を取得し、職場復帰し、しばらくしてからまた育休を取ることができます。このパパ休暇を利用してバトンタッチ育休を取得する方も多いでしょう。

産後2か月の心身辛い時期を共に過ごし、一度職場復帰し、妻の職場復帰のタイミングに合わせて再度育休を取得することができます。これなら夫婦の負担を最小限に抑えて共に育児に携わることができます。

男性育休の取得率が低いからこそできた制度がパパ休暇なのでしょう。もし父親の育休取得を考えているのなら、さまざまな制度を把握して上手く活用していってください。

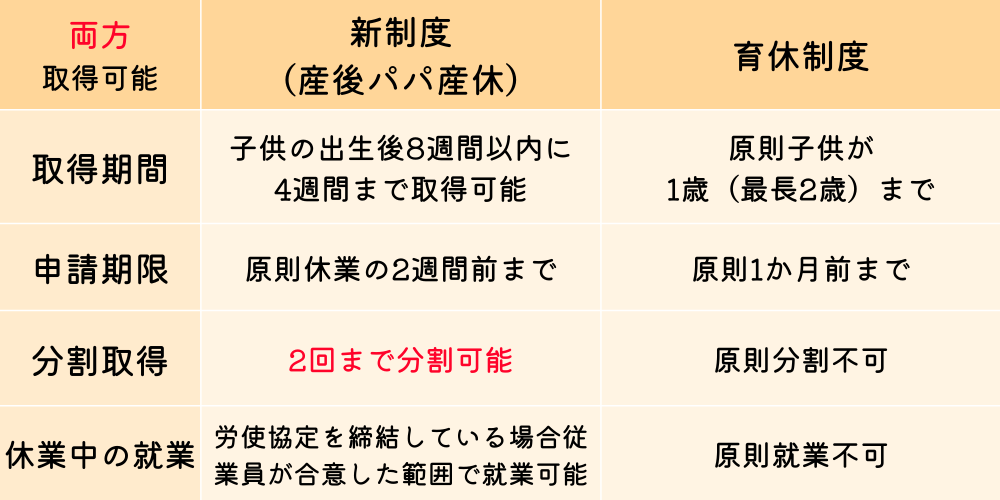

【最新】男性の育休制度「産後パパ産休」について

男性の育児休暇を取得しやすくする動きが活発化しており、育児・介護休業法が改定され、2022年4月1日より段階的に施行されることをご存知でしょうか。

その法改定の中に、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設されます。

産後パパ育休(出生時育児休業)は、男性従業員が子供の出生日から8週間までに4週間まで取得ができる新たな育休制度です。

通常の育児休業とは別に、より男性の育児参加がしやすいように考案されています。

図解でわかる産後パパ産休について

従来の育児休暇にプラスして更に産後の奥様を支えることができる産後パパ産休が導入されます。

こちらの制度は2022年10月1日より施行されます。

そのため今妊娠中のご家庭やこれから妊活中の夫婦は注目すべき施策の一つでしょう。

詳しくは下記のリンクに詳細を解説していますのでぜひ参考にしてくださいね。

気になる育休中の給与は、どのくらい貰えるの?

気になるのが育休取得時の給与ですよね。これがネックで育休を取得できない、という男性も多いのではないでしょうか。

育休取得時の給与は、最初の半年間は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です。

6か月以上は割合が50%となります。

けれども、これに合わせて育休中は社会保険料が免除される制度があります。

さらに、育休の給与は非課税。所得税と住民税の次年度の負担も軽くなるので大幅に負担は減ります。

多くの方が、平常時の8割程度の給与を貰うことができているそうです。

給与の67%だとキツイと感じる方も多いでしょうが、8割くらいなら取得しやすいと思いませんか?

子供ができるとお金もかかるし、できるだけ稼ぎたい!と思う方も多いでしょう。

けれども、赤ちゃん時代は一瞬で過ぎ去ってしまいます。

せっかくの可愛い時期、たっぷりと家で育児をして子供と触れ合うことは、何にも代えがたい経験になります。

男性でも育休を積極的に取りましょう

育休を取るのなら、是非「産後すぐ」のタイミングにしましょう。

産後の妻は本当に疲れ切っています。普通分娩、無痛分娩、帝王切開、さまざまな出産パターンがありますが、いずれも体への負担は大きいでしょう。そんな状態で新生児を育てるのはとても大変なことです。

私も産後すぐにくじけそうになって、育児の辛さを目の当たりにしました……。

私の夫は育休自体は取っていなかったものの、出産時期に転職活動をしていたので丁度産前~産後の一か月ほどを一緒に自宅で過ごしていました。

やはり、自宅に頼れる大人がいるのはとても嬉しいことですし、お風呂にもゆっくり入ることができました。少しだけでいいから抱っこを変わって欲しい、コンビニに行きたい、という願望を伝えられるのも、夫が自宅で一緒に育児をしてくれていたからだと思います。

「里帰り出産」をする方が多かったからこそ、今までは男性育休取得者も少なかったのでしょう。

しかし最近は実家が遠い場合や、コロナ禍で帰りにくいという事情もあります。

核家族化が進む今、男性の育休取得は必須!夫婦の絆を強めるためにも、子供と沢山触れ合うためにも、男性も育休を取得して育児に専念する期間を作ってみませんか?大変ですが、大切な子供の成長に寄り添いえる掛けがえのない時間になりますよ!