離婚をしたいと思ったとき、離婚後の生活や経済的な不安から「別れたいけど離婚できない…」と、なかなか離婚に踏み切れないという方も少なくありません。

離婚するには、別居による引っ越し費用やその後の生活費も必要です。

子どもがいる場合は、さらに養育費などまとまったお金が必要です。

仕事を持っていて十分な収入があればいいですが、専業主婦やパートで働く方の多くは、離婚後の生活に不安があるでしょう。

今回は、「お金の心配から離婚できない」と悩んでいる方におすすめな情報や知っておきたいことを紹介します。

別れた後の生活費が不安で離婚できない女性は多い

夫とは、離婚して別々の生活をしたいけど、離婚後の生活費など生活に関わるお金が心配で離婚に踏み切れない女性は非常に多くいます。

夫と別れたいけど、離婚できない理由

- 離婚後の生活費

- 住む場所

- 子供の保育園・学校

- 将来が見えない

- 子供からパパを奪うこと

- 子供がパパに懐いてる

お金は心配だけど、何よりストレスが減ってよかった!という声も

一方で、実際に離婚をしてみた結果、楽になったと声も。

もちろん、お金の心配は尽きないですが、夫と一緒にいることがストレスだった場合、離れることが出来て精神的に楽になるというポジティブな意見もあります。。

そのため、「離婚をしても不幸になる」訳ではないですね。

意外と何とかなったという人も少なくありません。

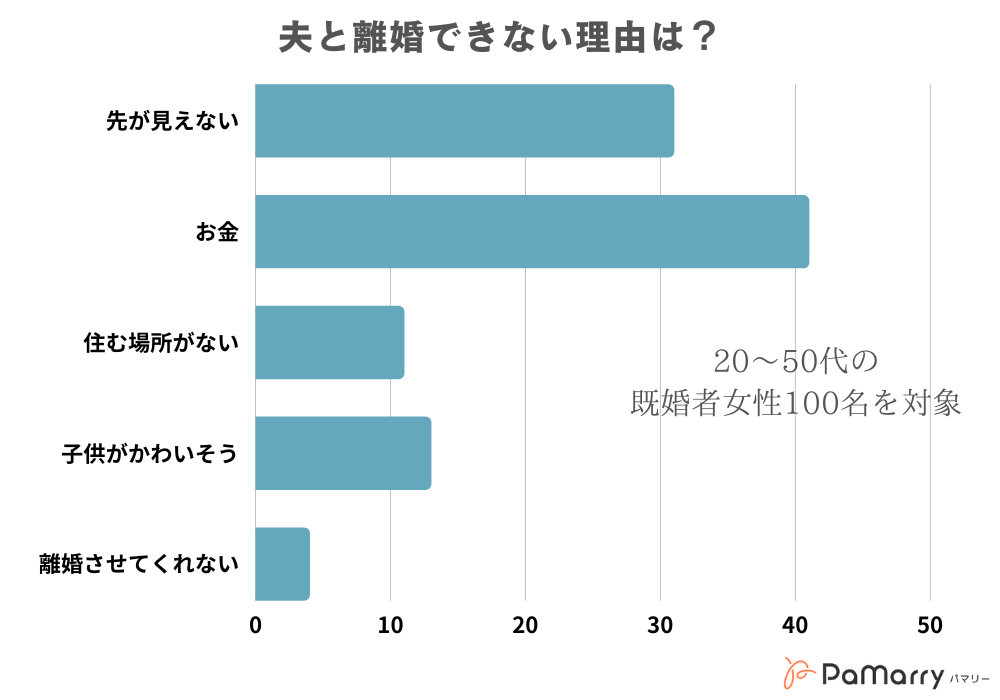

離婚ができない理由第一位は、お金【アンケート調査】

本記事を書くにあたり、PaMarry編集部では、夫と離婚ができない理由についてアンケート調査を行いました。

- アンケート調査対象:既婚者女性(20代~50代)

- 人数:100名

- アンケート内容:夫と離婚ができない理由は何ですか?

- インターネットによるアンケート調査

| 離婚ができない理由 | 人数 |

|---|---|

| 先が見えない | 31人 |

| お金 | 41人 |

| 住む場所がない | 11人 |

| 子供がかわいそう | 13人 |

| 離婚させてくれない | 4人 |

夫と離婚ができない理由として最も多いのが「お金の不安」が結果となりました。

やはり子供が成長して大学に入学する際など多額の費用がかかる場面が多々あるため、金銭的に生活できるか不安になる人が多いようです。

離婚にかかるお金はどのぐらい?貯金なしでもできる?

離婚は、初めて経験する方がほとんどのため、何から手を付ければいいのかわからず不安になる方も多いです。

離婚したいと考えているなら、次のことを知識として把握しておく必要があります。

- 離婚するのにかかる費用

- 離婚後の生活準備にかかる費用

目安でも良いので把握しておくことで、今は貯金が無いとしても準備することが出来ます。

また、夫と別れたいと考えている人は、事前に準備すべき7つことを以下の記事にまとめておりますので合わせてご覧ください。

離婚をする上でかかるお金①:離婚手続きに関わる諸経費

夫婦の話し合いのみの協議離婚であれば、離婚の費用はかかりません。

しかし、離婚後に養育費の未払いなどの金銭トラブルが起きるケースは少なくありませんので、万が一のトラブルに備えて、離婚に関する取り決めを公正証書に残しておくことをおすすめします。

公正証書の費用について

| 目的価額(養育費の総額) | 手数料 |

|---|---|

| 100万円以下 | 5,000円 |

| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |

| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |

| 500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |

| 1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |

| 3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |

| 5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |

| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算した額 |

| 3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5000万円までごとに11,000円を加算した額 |

| 10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算した額 |

離婚をする上でかかるお金②:離婚調停の申し立て

夫婦の話し合いのみで離婚が決まらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります。

離婚調停の手続きや離婚をスムーズに進めるために多くの場合、弁護士へ依頼することになるかと思います。

具体的な費用としては、着手金、成功報酬を合わせて50〜70万円前後が必要になるケースが多いとされています。

慰謝料などの請求をする場合は、着手金、及び報酬金が上乗せされるため高額になる傾向があります。

貯金がない場合、自分でもできるの?

裁判の申し立ては自分でも行うことは可能です。

離婚調停の申立てに必要な費用について:

手数料として収入印紙1,200円分と郵券(裁判所によって異なるが1,000円前後)

参考文献:夫婦関係調整調停(離婚)|裁判所

「離婚をする」と精神的な負担が多い中、自分で離婚の申し立てを行うのは非常に労力がかかる作業となります。

もし、ご自身で行うとしても無料の弁護士相談窓口などに相談してから検討することをお勧めします。

離婚をする上でかかるお金③:引越し、賃貸物件を借りる費用

離婚をきっかけにパートナーとは別居するケースがほとんどでしょう。

現在、住んでいる家が自分のものになる場合は問題ありませんが、家を出ていく場合は、新しい住居へ引っ越しする必要があります。

新しい住居に引っ越す場合は、引っ越し費用はもちろん、敷金・礼金、家賃が必要です。

また、新しい家財道具などを揃える費用もかかってきます。

引越し目安の費用(総額:家賃の5~6ヶ月)

引越しの目安費用は、地域差があるため一概にはお伝えできかねる部分がございます。

以下のデータは、関東圏における費用の目安となります。

| 費用 | 相場 |

|---|---|

| 敷金 | 家賃の1~2ヶ月分 |

| 礼金 | 家賃の0~2ヶ月分 |

| 共益費(管理費) | 3,000円~1.5万円 |

| 日割り家賃 | 家賃0~1か月分 (入居開始日によって異なる) |

| 前家賃 (翌月分の家賃) | 家賃1ヶ月分 |

| 保証料 (保証会社使用の場合) | 家賃の0.5~1ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 家賃の0.5~1ヶ月分+消費税 |

| 火災保険料 | 1.5~2万円 |

| 鍵の交換費用 | 1~2万円 |

また、引っ越しに伴い子どもが転校する場合は、新しい制服や教材を揃える必要もあるためさらに費用はかかります。

離婚は失うものだけではない!離婚で受け取れるお金

「離婚=すべて失う」というイメージを持っている方もいるのではないでしょうか?

実は、離婚することで受け取れるお金もあります。

離婚後は、支出も多く金銭面でも不安が大きいものです。離婚で受け取れるお金についてしっかり確認をしておきましょう。

離婚で受け取り可能なお金①:夫婦の財産

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共に築いた財産を公平に分けることです。

一般的に、夫婦で1/2ずつに分配されることが多いでしょう。

| 夫婦の財産に含まれるもの | 夫婦の財産に含まれないもの |

|---|---|

| 貯金 家、土地 家財道具 | 婚姻前から所有していた財産 相続で得た財産 |

財産分与には、貯金はもちろん、家や土地、家財道具、車なども含まれます。

ただし、夫婦それぞれが婚姻前から有していた財産は対象に含まれません。

また、たとえ婚姻後に得た財産であっても、相続で得た財産などは相手方の協力によって築いたとはいえないため、財産分与の対象にならないことが一般的です。

離婚で受け取り可能なお金②:慰謝料

慰謝料とは、離婚の原因を作った者がこれによって相手方を離婚に追いやり精神的な苦痛を負わせたことに対する損害賠償です。

一般的な不貞慰謝料の相場は、数十万〜500万円程度になります。

かなり金額に幅があると感じると思いますが、実際には以下の3つのパターンによって、だいたいの相場の金額幅が分かれています。

| 慰謝料のケース | 不貞慰謝料の相場 |

|---|---|

| 浮気が原因で離婚する場合 | 100~500万円 |

| 浮気が原因で別居する場合 | 数十万~200万円 |

| 夫婦関係を継続する場合 | 50~100万円 |

今回紹介している金額はあくまでも相場です。

実際の請求金額は個別の事情により異なるので注意が必要です。

慰謝料を請求できる条件とは

慰謝料を請求できる主な離婚原因には、浮気やDV、借金などがあります。

元配偶者から身体的、精神的苦痛を受けた場合は、確実に請求しておかなければいけません。

ただし、性格の不一致など、どちらに非があるか判断ができないケースなどは慰謝料を請求することはできません。

慰謝料の請求については、第三者に相談したり弁護士に依頼したりすることをおすすめします。

離婚で受け取り可能なお金③:養育費

子連れ離婚する場合、子どもを育てていく上でかかる養育費も元配偶者に請求できます。

義務者(支払う側)と権利者(もらう側)の収入や、子どもの人数、年齢などから養育費は算定されます。

具体的な養育費の金額は夫婦がともに合意すればいくらでもかまいません。

養育費は途中で変更は可能?

一度決めた養育費の金額は、双方の収入の変化などにより後から変更することも可能です。

また、養育費は子どもが20歳になるまで受け取れるお金です。

養育費の支払い義務は、請求した月からしか発生しないため、子連れ離婚が決まったら早急に請求することをおすすめします。

離婚で受け取り可能なお金④:年金分割制度

離婚した後に、すぐに得られるお金ではありませんが、離婚時に元配偶者に対して請求できるお金として年金分割があります。

年金分割とは、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を決められた割合で分割する制度です。

平成16年に法改正されて専業主婦の場合に夫が支払った保険料の一部(最大半分まで)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されることになりました。

年金分割の制度により、専業主婦が得られるメリットがひとつ増えております。

なお、共働き世帯でも夫婦の合意があれば年金分割の申し立てはできます。

しっかり知って活用!ひとり親家庭が受けられる支援制度10選

ひとり親家庭の場合、国や自治体からさまざまな助成金や税金の減免等を受けられます。

受給するには収入制限など条件があるケースがほとんどですが、離婚後の生活費を確保するためにも、積極的に活用することをおすすめします。

ここでは、それぞれ具体的な支援内容を解説していきますのでぜひ参考にしてください。

支援制度その①:生活保護

生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活(憲法25条)を保証するための制度です。

相談や申請先は住んでいる地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当になります。

・生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助

・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助

生活保護には上記の7種類があり、各世帯の状況を考慮し、保護基準にしたがって支給されます。

支給額は、各世帯の状況により異なりますので、福祉事務所に直接問い合わせて確認してください。

支援制度その②:児童手当

児童手当とは、0歳から中学校卒業までの児童を対象とする手当です。

| 申請先 | 各市区町村の役所 |

| 支給金額 | 3歳未満の場合は月額15,000円 3歳以上の場合は、第1子と第2子は月額5,000円、第3子以降は月額10,000円 |

参考文献:児童手当制度のご案内|内閣府

支援制度その③:児童扶養手当

児童扶養手当とは、離婚などにより父母どちらか片方からしか養育を受けられない子どもを対象とする手当です。

| 申請先 | 各市区町村の役所 |

| 支給金額 | ▼1人の場合 ・全部支給:月額43,070円 ・一部支給の場合:月額43,060円から10,160円まで ▼2人の場合: ・10,170円加算 ・一部支給:10,160円〜5,090円 ▼3人以上の場合: ・1人につき6,100円 ・一部支給:6,090円〜3,050円 |

参考文献:児童扶養手当について|厚生労働省

支援制度その④:児童育成手当

児童育成手当は、18歳になる最初の3月31日までの子どもを養育するひとり親を対象とする手当です。

| 申請先 | 各市区町村の役所 |

| 支給金額 | 児童1人につき月額13,500円 ※)所得制限あり |

支援制度その⑤:特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは、精神または身体に障害を有する児童において、福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母などに支給されます。

支給金額について(令和5年4月より適応)

- 1級:53,700円

- 2級:35,760円

令和5年より支給金額が増加されております。

児童育成手当と同じく、特別児童扶養手当においても所得制限があるため、具体的な内容は各市町村に問い合わせください。

参考文献:特別児童扶養手当について|厚生労働省

支援制度その⑥:住宅手当

ひとり親家庭等の住宅手当は、20歳未満の子どもを養育している母子家庭で10,000円以上の家賃を支払っている場合に給付される手当です。

申請先は各市区町村の役所となり、受給条件や支給金額は居住地により異なりますので、各役所に問い合わせてください。

支援制度その⑦:ひとり親家族等医療費助成制度

ひとり親家族等医療費助成制度は、母子家庭などの医療費の一部を助成する制度です。

具体的な受給条件や支給額などは各市区町村により異なりますので、居住地の役所に問い合わせてください。

支援制度その⑧:所得税・住民税の減免制度

離婚して世帯主となった場合、一定の収入条件を満たしていれば寡婦(夫)控除を受けられます。寡婦に当てはまる場合、所得税や住民税が一定額控除されることになります。

寡婦控除金額について

▼令和2年分以後

| 区分 | 控除額 |

| 寡婦控除 | 27万円 |

▼令和元年分以前

| 区分 | 控除額 |

| 一般の寡婦 | 27万円 |

| 特別の寡婦 | 35万円 |

参考文献:No.1170 寡婦控除|国税庁

支援制度その⑨:国民年金・国民健康保険の免除

国民年金や国民健康保険の保険料については、収入の減少等の理由により支払いが困難な場合は、支払いを免除あるいは軽減を受けられる可能性があります。

ただし、これらの免除や軽減にも収入など条件があるため、年金事務所や各市区町村役所・役場の窓口に問い合わせてください。

支援制度その⑩:各自治体によるひとり親家庭の支援制度

所得税や住民税、国民年金などほかにも自治体によりさまざまな減免制度を用意している可能性があります。

たとえば、各自治体が運営している交通機関の割引制度や上下水道料金の減免、保育料の減免の制度などひとり親を助ける制度を設けている自治体は多いため、ぜひ活用しましょう。

自分が住んでいる地域の自治体には、どのような制度があるのか確認してみることをおすすめします。

まとめ

別居に伴う引っ越し費用や弁護士費用など離婚に関わる支出は多く、貯金や収入がない場合など、離婚後の生活に不安を感じている方は多いでしょう。

そのため「貯金がないから…」と離婚を踏みとどまる方も多いのが現実です。

しかし、離婚によって受け取れるお金もあります。また、国や自治体から受けられる助成金や減免制度なども数多くあるのです。

さまざまな助成や制度を最大限に利用すれば、離婚後の生活や子どもを育てることへの不安も解消できるのではないでしょうか?

子どもがいる場合、子どものために離婚はできるだけ避けたいことではありますが、本当に大切なのは自分の気持ちです。

貯金がないからと、離婚をあきらめるのではなく、自分にとって最もよい選択が出来るように最善をつくしましょう。