旦那の転勤や妻の復職、引っ越しなど、仕事や家庭の事情などで幼稚園に通わせている子どもを保育園へ転園させたいという家庭もあるでしょう。

- 転園の手続きはどうしたらいいの?

- 保育園は入りにくいの?

- 転園させやすい時期はあるの?

- そもそも幼稚園から保育園への転園は可能なの?

などと、分からないことや不安に思うママやパパは多いようです。

転園はほとんどの方がはじめての経験なため分からないことがあっても仕方がありません。

今回は、幼稚園から保育園に転園するメリットとデメリットについて紹介します。

また、転園する際に知っておきたいポイントもくわしく解説します。

最後には、どうしても保育園へ転園できなかったときの対処法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください!

【転園前に確認】保育園と幼稚園の違いについて

保育園と幼稚園の違いはご存じですか?

なんとなくは分かっていても、はっきりとは分かっていないかも…という方も多いでしょう。

保育園も幼稚園も子どもが通う施設であるということは同じですが、目的や受け入れてくれる年齢など異なる点は意外に多いです。

ここでは、保育園と幼稚園の違いを解説します。転園を検討する際は、ぜひ参考にしてください。

幼稚園と保育園の違い【比較表】

上記の表のように保育園と幼稚園は、全く別物の施設となります。

この表を見るだけで、違いについて明確に理解できますので、ぜひご活用ください。

保育園の特徴

厚生労働省が所轄する保育園は、児童福祉法に位置付けられた児童福祉施設です。

保護者が働いている、病気の状態にあるなどの家庭を対象としており、世帯収入によって保育料が決まります。

入園の条件として「保育の必要性」の認定が必要です。

保育時間は8〜11時間で、保護者の就労時間によって異なります。

幼稚園よりも長い時間預けられ、お昼をはさむため給食があるのも魅力です。

対象年齢は0歳児から小学校就学前までと幅広い年齢の子どもが通っています。

幼稚園の特徴

文部科学省が所轄する幼稚園は、学校教育法に基づき小学校就学前の準備を行う学校教育施設です。

保護者の就労の有無は問われません。

保育時間は幼稚園によってさまざまですが、4時間程度が一般的です。

給食の有無は幼稚園によって異なります。

また、別途費用はかかりますが、預かり保育を行っている幼稚園も多いです。

子育てと仕事の両立も不可能ではないでしょう。

対象年齢は、満3歳から小学校就学前までとなっています。

幼稚園から保育園に転園するメリット・デメリット

幼稚園から保育園に転園させたい理由は、家庭によってさまざまでしょう。

幼稚園から保育園への転園は、メリットもデメリットもあるようです。

実際に転園する前に知っておくことで「こんなはずではなかった…」ということもなくなるはずですよ!

ここでは、幼稚園から保育園に転園するメリットとデメリットをご紹介します。

幼稚園から保育園に転園するメリット

幼稚園から保育園に転園するメリットは大きく以下の3つとなります。

保育時間が伸び、仕事に復帰できる

幼稚園から保育園に転園させたい理由として1番にあげられるのが、育休明けの仕事復帰や再就職などにより共働きになることがあげられるでしょう。

幼稚園とは異なり、保育園では子どもを8〜11時間預けられるためフルタイムでの勤務が可能となります。

子どもがまだ小さいうちは時短勤務などで働いていても、子どもが成長して少しずつ手が離れてくると勤務時間を長くしたいと考えるママも多いでしょう。

保育時間が長いのは保育園の最大のメリットです。

夏休みなど長期休暇がない他、土曜日にも預けることが出来る

保育園には夏休みなどの長期休暇もありません。

働くママの強い味方となります。

また、シフト勤務の仕事などの場合、夫婦ともに休日出勤せざる得ない場合もあります。

そのようなケースでも、事前に保育園に申告することで、土曜日などに預けることも可能です。

お弁当作りが不要

こ幼稚園でお弁当を持参している場合は、給食が義務化されている保育園ならお弁当作りの手間も省けます。

朝の忙しい時間にお弁当を作るのは一苦労ですよね…。

保育園は、働くママにとって仕事と子育てを両立しやすい環境を作ることができます。

幼稚園から保育園に転園するデメリット

一方で、幼稚園から保育園に転園することで以下のようなデメリットも頭に入れておく必要があります。

保育園は、送迎バスがないケースが多い

幼稚園は通園時の送迎バスを利用できるのが一般的です。

幼稚園が自宅から遠く離れている場合でも通園手段の心配はないでしょう。

一方、保育園には送迎バスがないことがほとんどです。

それぞれの家庭で各自、送迎が必要となります。

自宅から保育園までの距離が遠い場合、ママやパパの負担は増えることになるでしょう。ただし、認定外保育園などでは送迎バスが利用できる保育園もあるようです。

自宅から遠い場合は、事前に送迎バスの有無を確認しておくと安心でしょう。

長期保育による環境の変化

最も気になることは、長時間、子供を保育園に預けることによる「子供に対する精神的・肉体的な負担」です。

転園により環境が変化することで子どもに影響がないか心配するママやパパは多いです。

幼稚園から保育園に転園するとなると、今まで慣れ親しんだ幼稚園を離れて新たな環境で過ごすことになります。

仲の良い友だちや大好きな先生とも今までのようには会えなくなるでしょう。

また、4時間程度だった保育時間も2倍以上に長くなります。

環境の変化は小さな子どもにとってストレスになることも十分考えられます。

子どもが新しい環境に慣れるためには、ある程度時間がかかるものと覚悟しておきましょう。

ママとパパは転園後の子どもの様子をしっかり見守り、優しくフォローしてあげてくださいね。

しかし、意外に子どもは順応性が高く、親が思うほど心配いらないことも多いようです。

あまり神経質になり過ぎないのも大切かもしれませんよ。

保育園へ転園する際に知っておきたいポイント

転園することが決まったら、まず何から始めたらいいのか分からないという方もいるでしょう。

疑問に思うことも多いはずです。

ここでは、転園する際に知っておきたいポイントをご紹介します。

- 希望する保育園・その周辺の保育園へ事前訪問を行う

- 入園後の転園について

- 転園するときの理由について

希望する保育園・その周辺の保育園へ事前訪問を行う

保育園の空き状況は自治体によってさまざまです。

共働き世帯が多い地域や子どもが多い地域は待機児童も多い傾向があり激戦区になりがちです。

一方で、過疎地などで子育て世帯自体が少ない地域など、子どもが少なければ空きがある可能性は高まります。

まずは、希望する地域の保育園の情報収集をしましょう。

自治体や保育園によっては募集の空き状況などをWEBサイト上で確認できる場合もあるようです。

しかし、情報がリアルタイムに更新されていないことも多いため、希望の保育園がある場合は直接問い合わせをするのが確実といえるでしょう。

園内の雰囲気も確認することは大切

保育園へ入園を希望する場合は、入園希望をする前に必ず保育園を見学するようにしましょう。

保育園によって、方針が全く異なります。

子供のペースに合わせて、寝る時間もそれぞれに合わせる保育園もあれば、「お昼寝の時間は14時から」など固定している保育園も中にはあります。

自分の子供の性格などによっても、合う保育園と合わない保育園があると思いますので、子供を連れて見学しましょう。

入園後の転園について

年度初めである4月以外でも、旦那の転勤や引っ越しなどで幼稚園から保育園へ転園したいというケースもあるでしょう。

年度初め以外の月に入園することを「途中入園」といいます。

そもそも、年度途中でも保育園へ転園できるの?と不安に思うママやパパもいるでしょう。

結論からいうと、年度途中でも保育園へ転園することは可能です。

ただし、保育園の募集児童の空き状況によっては希望の保育園に転園できないこともあります。

募集児童の空き状況は自治体によって大きく異なります。

待機児童が発生しているような子どもが多いような地域では、スムーズに入園するのは困難かもしれません。

保育園へ転園することを決めたら、なるべく早めに保育園がある自治体に問い合わせることをおすすめします。

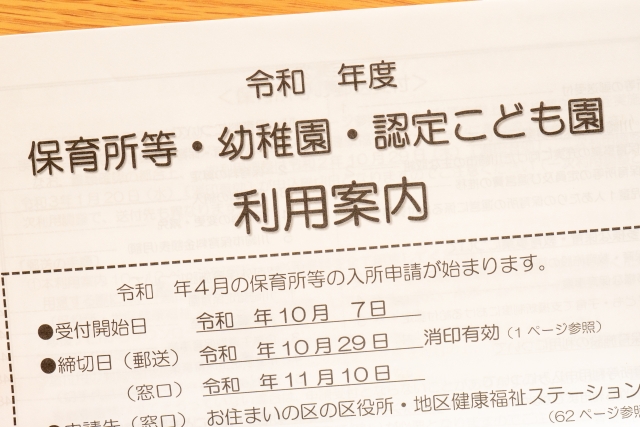

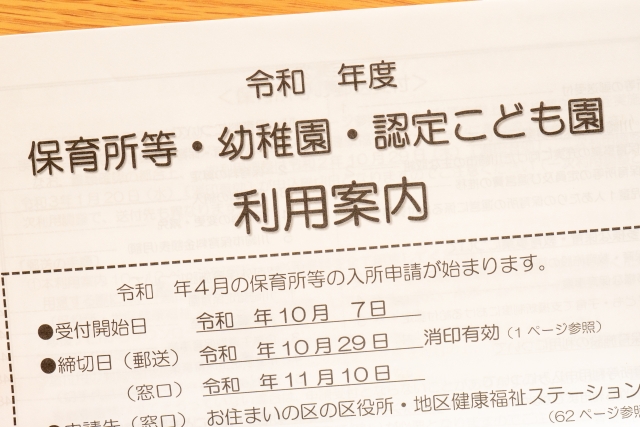

なお、入園申請の書類の提出時期は自治体によって決められています。

提出期限が意外と早くて間に合わなかったケースも少なくありません。

希望の入園時期があるなら、間に合うように早めにスケジュールを確認しておきましょう。

転園には理由について

保育園に預けてから、何となく子供が暗い…。

うちの子には合わないかも…。

このように保育園に入ったものの、雰囲気が合わないや、夫の転勤などで転園を検討することは少なくありません。

幼稚園から保育園に転園する際は、必ず保育園がある自治体に利用する理由を伝えなければなりません。

ただ、安心してください。

基本的に、どのような理由であっても転園自体は可能です。

転園する際に必要なもの

保育園に入園する条件として「保育の必要性」の認定は必須となります。

保護者が規定時間数以上の就労があること、もしくは病気の状態にある家庭などが対象です。

各家庭の転園の理由は、在園中の幼稚園はもちろん、転園先の保育園に伝わることはありませんので心配はいりません。

もし、転園の理由が引っ越しなどでない場合や希望の条件などがある場合は自治体に相談することで、子どもに合った保育園を案内してもらえるかもしれませんよ。

転園する際の注意点

一部の自治体では理由によって転園が認められないこともあるようです。

転園が認められる詳細な設定は各自治体によって異なるため、各自治体に問い合わせることが必要です。

転園先を探す前に、自治体が発行する入園案内などを確認しておくことをおすすめします。

ただし、転園の手続きには手間と時間がかかります。

頻繁に転園するようなことは、子供への負担も大きいので注意しましょう。

保育園に途中入園しやすい時期や年齢について

育休中などで転園まで、ある程度スケジュールに余裕があるという方もいるでしょう。

時間に余裕のある育休中に準備を進めておけばスムーズに転園できるかもしれません。また、途中入園しやすい時期があるなら事前に知っておきたいですよね!

ここでは、一般的な保育園の途中入園しやすい時期についてご紹介します。

待機児童の数などにより保育園の空き状況は地域によってさまざまですが、入園時期を選んで申し込みすることで、もしかしたらスムーズに入園できるかもしれません。

転園までのスケジュールに余裕がある方はぜひ参考にしてください。

保育園に途中入園しやすい時期について

転勤が多い9月や10月がねらい目⁈

一般的に9月や10月は転勤が多い時期です。

転勤に伴う引っ越しなどで保育園の空きが出やすい時期といえるでしょう。

もしスケジュールの調整ができるようなら、9月や10月に間に合うように申請するのもおすすめです。

ただし、待機児童が多い自治体では申し込み順で入園が優先される場合もあります。

スケジュールに余裕があるとしても、転園を決めたらなるべく早めに自治体の窓口に相談することをおすすめします。

5月に追加募集の可能性あり

年度初めの4月に転園の申し込みが間に合わなかった!という場合でも、慌てる必要はないかもしれません。

4月の募集後に定員に満たない保育園は、5月に追加募集するケースもあるようです。

定員に空きがあることで保育園側も追加で募集をかけているため、比較的スムーズに入園できるかもしれませんよ。

保育園に途中入園しやすい年齢について

0歳と3歳以降は入園しやすい

現在、幼稚園に通わせているということは、3歳以上の子どもがいる方がほとんどでしょう。

保育園に通わせる保護者のなかには0〜2歳児までは保育園に通わせても、小学校就学を見据え、3歳児クラスに上がる前に幼稚園へ移行させる方もいるようです。

そのため、3歳児クラスになるタイミングも比較的空きが出やすい時期といえます。

0〜2歳児までは待機児童が多くて空きがなかった地域でも、3歳児以降のクラスは比較的空きが出やすく、時期を問わず入園しやすいようです。

また、一般的には0歳児も入園しやすい時期といわれています。

ただし、0歳児は募集人数自体が少ないため、地域によっては募集枠の争奪戦になることも多いようです。

もし、2人目を妊娠中、もしくは下の子が0歳児であれば0歳児から保育園に入園させることを検討するのも1つの方法です。

転園する時の手続き・スケジュールについて

幼稚園から保育園へ転園すると決めても、実際にどのようなスケジュールで進めればいいのか分からない!という方も多いはずです。

以下では、具体的な転園のスケジュールについて解説するので、ぜひ参考にしてください。

STEP1:転園希望先の保育園の見学(可能な場合)

遠方から引っ越す関係で、幼稚園から保育園へ転園する場合は、難しいですが可能な限り、転園を検討している保育園は事前に見学をすることをお勧めします。

保育園の見学時のポイント

- 保育園の方針

- 園内の1日のスケジュール

- 子供への接し方

- 園内の設備

- 子供達の雰囲気

- 先生の雰囲気

- イベントごと

- 自宅からの距離

STEP2:申し込み

保育園は「認可保育園」と「認可外保育園」の2つに分けられます。

認可保育園と認可外保育園では申し込み先が異なるため注意が必要です。

児童福祉法で定められた基準をすべて満たす保育施設が認可保育園です。

認可保育園は、自治体の選考によって子どもの入園の可否が決まるため、各自治体に申し込みをします。

一方、すべての基準を満たさない保育施設や何らかの事情で認定されていない保育施設が認可外保育園です。

子どもを認可外保育園に入園させる場合は、保護者が直接保育園に申込み手続きをするため自治体による審査は原則的に行われることはありません。

- 認可保育園:自治体、市役所へ申込

- 認可外保育園:保育施設へ申込

STEP3:入園グッズの準備

無事、転園する保育園が決まったら、保育園ごとに決められた通園グッズや、コップや文房具など必要な備品をそろえましょう。

はさみやクレヨンなどの文房具類は、幼稚園で使っていたものをそのまま使える場合が多いですが、保育園によっては指定されたものを購入する場合もあります。

- お昼寝用のお布団

- 靴

- 帽子

- お着替え

- 汚れ物を入れる袋

- 防災時用の洋服

保育園によっては、指定のサブバックがあったり名前の付け方にも細かく決まりがある場合も多いです。

入園前に案内があるはずなのでしっかり確認しておきましょうね。

STEP4:慣らし保育

幼稚園から保育園への転園の許可が得られ入園グッズをそろえたら、いよいよ保育園へ子どもを通わせることができます。

しかし、はじめから8〜11時間の通常保育とはいきません。

どの保育園でも「慣らし保育」の期間が設けられています。

子どもの精神的なストレスを軽減させることはもちろん、保育士が子どもの性格などを把握するためにも慣らし保育は大切な期間です。

この期間は仕事との両立が大変です…。

ママやパパは、慣らし保育の期間があることを念頭にスケジュールをたてるようにしましょう。

幼稚園から保育園に転園できない場合はどうしたらいい?

保育園に空きがない場合や申し込みをしても不承諾となってしまうこともあるでしょう。残念ながら、どうしても保育園に入園できないケースはあるようです。

子どもの預け先がなければ、仕事にも行けず困り果ててしまう方もいるでしょう。

ここでは幼稚園から保育園へ転園できなかった場合の解決策をご紹介します。

3歳以上なら幼稚園も検討してみる

保育園にどうしても空きがない場合は、幼稚園を検討してみるのも1つの方法です。

待機児童が社会問題とされていますが、幼稚園は比較的空きが多いです。

保育園のように争奪戦になることはほとんどないでしょう。

もし、育休明けの仕事復帰など共働きになることが理由で保育園への転園をお考えなら、時間外の預かり保育や夏休みなどの長期休暇も預かってくれる幼稚園を探してみましょう。

最近は、さまざまな特色がある幼稚園が増えています。働くママに優しい制度が整った幼稚園も増えつつあります。

とはいえ、幼稚園の目的は小学校就学前の準備を行う学校教育施設です。

共働き世帯にとってはなにかと不便に感じることも多いかもしれませんね。

保育園と比較すると、子どもを預けられる日数や時間が少なかったり、時間外の延長保育などは費用も別途かかったりします。

各家庭の事情と照らし合わせながら検討するようにしてください。

幼稚園の入園受付は前年度の9〜10月に行われることが多いため、検討する際は早めに準備しておくことをおすすめします。

ベビーシッターを検討する

保育園に入園できず要望に合う幼稚園も見つからない場合は、ベビーシッターを検討するのも1つの方法です。

ベビーシッターの利用料は幼児教育・保育の無償化の対象になり、月額37,000円を上限に無償化されます。

幼児教育・保育の無償化では、ベビーシッターだけでなく、他の認可外保育施設をあわせて利用することも可能です。

上限金額が37,000円までと決まっていますが、ベビーシッターは高額だから…と敬遠されていた方にとってうれしい制度といえるのではないでしょうか?

自治体によっては支援制度もある

地域によってはベビーシッターの利用を支援する制度を設けている自治体もあります。

たとえば東京都では、ベビーシッターの利用料金の一部が助成されるという制度があります。

ただし、制度を利用するには、以下の条件があります。

- 育休中の保護者である

- 子どもが待機児童である

利用できるベビーシッター業者は東京都が認定している業者に限られているなど制約は多いですが、利用料が助成されるのであればぜひ活用したいですね。

お住まいの自治体にも支援制度がないか問い合わせてみてはいかがでしょうか?

よくあるFAQ

- 保育園へ転園するときに費用はかかりますか?

-

国から認められている認可保育園の場合は、幼稚園から保育園へ転園すること自体に費用はかかりません。

- 志望動機・転園理由はどうしたら良いですか?

-

もし、本当の理由がネガティブな理由だったとしても、前向きな理由を考えておくことをオススメします。

多くの場合が、「仕事復帰をするため」などが多いですよ。

- 保育園に転園する場合、点数も気にする必要はある?

-

認可保育園を希望する場合は、「点数」も把握しておきましょう。

点数とは、家庭状況をポイント化したものとなり、この点数が高いほど保育園に預けやすいともされています。

点数には、3つの区分(標準指数・調整指数・優先順位)よって判断されています。転園したい地域の自治体HPや窓口で細かい基準を確認することが可能です。

まとめ

幼稚園から保育園に転園させたい理由は家庭によってさまざまでしょう。

理由は何であれ、転園を決めたらできるだけ早めに自治体に問い合わせすることをおすすめします。

特に、待機児童が多い激戦区などはなかなか保育園が見つからない可能性も高いです。

転園することを決めたとしても、希望する時期に保育園に入園できない…なんてことも少なくありません。

幼稚園から保育園へ転園する際はメリットもデメリットもあります。

各家庭の事情と照らし合わせながらよく検討するようにしてくださいね。

この記事が、幼稚園から保育園に転園する際の手助けになれば幸いです。